「送骨(そうこつ)」という言葉を聞いたことがありますか?

送骨とは、火葬後の遺骨を宅配便などで納骨先に送る方法を指します。

近年、お墓の後継者がいないケースや、遠方に住んでいて遺骨を持参するのが難しいケースが増え、このサービスを利用する人が増えています。

そこで、ここでは送骨の基本的な仕組みや利用するための具体的な手順、注意点などを詳しく解説します。

記事の後半では、送骨後の供養方法も紹介するので、送骨について詳しく知りたいという方はぜひ参考にしてみてください。

Contents

送骨とは

送骨とは、遺骨を寺院・霊園・納骨堂などの供養先に宅配便で送ることです。

ただし、ただ遺骨を送ることだけではなく遺骨を送ってから納骨するまでの全ての流れのことも送骨と呼びます。

送骨は違法にならない

日本において送骨をすること自体は法律違反にはなりません。

ただし、日本から海外への送骨や海外から日本への送骨は原則的に禁止されていることが多いです。

どうしても海外への送骨を行いたい場合は、外務省や大使館に相談してみましょう。

日本で送骨ができるのは日本郵便のみ

日本で遺骨を送ることができるのは日本郵便のみです。

日本郵便が行っている「ゆうパック」というービスで遺骨を送ることができます。

送料は送り先までの距離とサイズによって異なりますが、1,500円前後が目安です。

佐川急便やヤマト運輸などの宅配大手業者では、遺骨の配送を禁止しているので利用できません。

配送中の遺骨の紛失・破損は補償対象外

ゆうパックには配送中の紛失や破損に対する補償制度がありますが、遺骨はその対象になりません。

遺骨は金銭的価値を評価できないものとされているため、補償対象外となります。

つまり、万が一遺骨が紛失や破損しても、賠償金は支払われないということです。

送骨を利用する人が増えている主な理由

近年、送骨を利用する人が増えている背景にはさまざまな社会的理由があります。

以下で、送骨を利用する人が増えている主な理由を3つ紹介します。

- 高齢化

- 核家族化

- 墓じまいの増加

高齢化

高齢の単身世帯や夫婦のみで暮らす世帯が増え、お墓の維持管理が大きな負担になっています。

そのため、従来のお墓に遺骨を納骨するのではなく、維持管理が必要ない施設に送骨して供養してもらう人が増えています。

核家族化

以前は三世代同居が一般的でしたが現在は核家族化が進み、親と子が別々に暮らす家庭が増えました。

その結果、お墓の場所が遠くなり、遺骨を納骨先に持参するのが難しい人が増えたため、送骨を利用するケースが増えています。

墓じまいの増加

高齢化や核家族化、後継者不足などが原因で墓じまいを選択する家庭が増えています。

墓じまいの際に新しい施設に遺骨を移しますが、その移動手段として送骨を利用する人が増えています。

遺骨を送るための適切な方法

大切な遺骨を送骨するためには、適切な流れを踏むことが大切です。

ここでは、送骨をスムーズに進めるための一連の流れを、順を追って解説します。

- 送骨を受け付けている供養先を決定する

- 送骨キットを受け取る

- 遺骨を梱包する

- 必要な書類を同封する

- 遺骨を送る

- 納骨をする

1.送骨を受け付けている供養先を決定する

まずは遺骨を受け取って供養してくれる供養先を選びます。

全ての施設が送骨に対応しているわけではないので、送骨に対応している移設を選びましょう。

供養先としては、納骨堂、寺院、霊園、散骨業者などがありますが、それぞれ受け取り方法や料金が異なるため、事前にホームページや電話で確認することが大切です。

2.送骨キットを受け取る

供養先が決まったら、遺骨を安全に梱包して送るための「送骨キット」を準備します。

送骨サービスを行っている施設の多くは送骨キットを用意しており、申し込み後に自宅へ届けてもらえることがほとんどです。

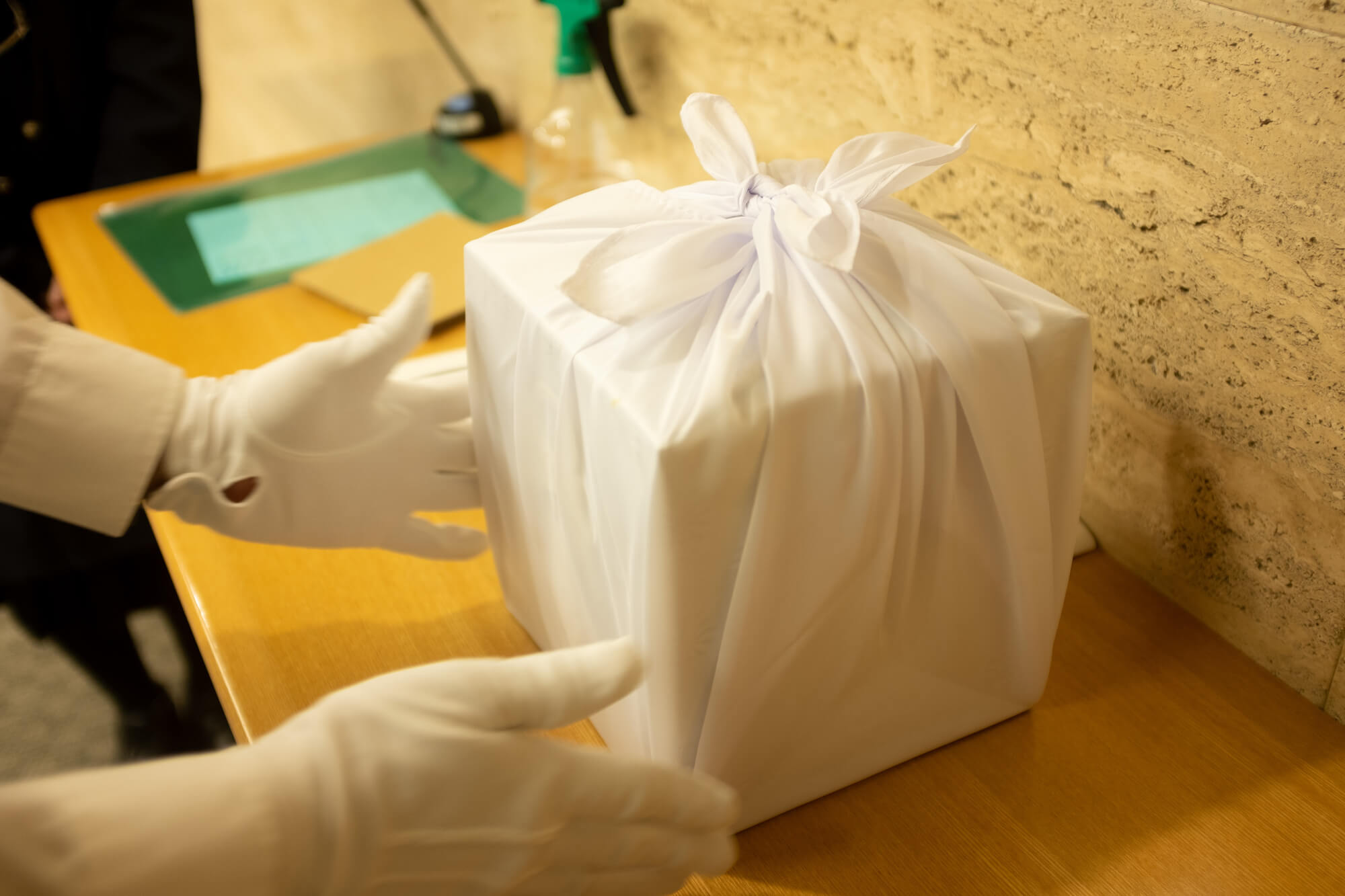

3.遺骨を梱包する

送骨キットが届いたら遺骨を梱包しましょう。

まずは骨壺のふたが開かないようにしっかりと固定し、防水のためビニール袋に入れます。

ビニール袋に入れた骨壺を専用の段ボールに入れて、緩衝材を詰めて固定し、中で動かないようにしましょう。

4.必要な書類を同封する

遺骨を送る際は、埋葬許可証や改葬許可証などの書類を同封しましょう。

書類が不足していると、供養先で受け取ってもらえないこともあるので注意が必要です。

ちなみに、必要書類は供養先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

5.遺骨を送る

段ボールの中に遺骨と書類などを入れて梱包したら、いよいよ供養先へ送ります。

ゆうパックで送る場合は、最寄りの郵便局へ持ち込みましょう。

送る際には遺骨が入っていることを窓口で伝え、「壊れ物」「天地無用」などのシールを貼ってもらうことが大切です。

追跡サービスを利用すると、スムーズに配送が行われているか確認できます。

6.納骨をする

供養先に遺骨が届いたら、供養の手続きが行われます。

多くの場合、到着確認の連絡や納骨完了の報告が届き、施設によっては証明書や写真が送ってもらえることもあります。

送骨のメリット

送骨には遺骨を直接運ばなくてよいという便利さ以外にも、いくつかのメリットがあります。

ここでは、送骨の代表的なメリットを2つ紹介します。

- 費用を抑えられる

- 遠方の施設にも送ることができる

費用を抑えられる

送骨は自分で遺骨を運ぶ場合に比べて大幅に費用を抑えられることがあります。

例えば、遠方まで移動する場合は、交通費、宿泊費などの費用がかかります。

しかし、送骨の場合は移動費がかからず、送骨料、送骨キット料、納骨料などの費用のみで済むため、費用を抑えたいという人にも選ばれることが多いです。

遠方の施設へも送ることができる

送骨を利用すれば自宅から離れた納骨堂や寺院などの施設にも遺骨を送ることができます。

家族や親戚が遠方に住んでいる場合やお墓の場所が遠い場合でも、無理に移動することなく遺骨を送ることが可能です。

また、高齢の方や体調が不安な方でも、郵便局から送るだけなので負担が少なくスムーズに供養を進められます。

送骨のデメリット

送骨には便利な点が多い一方、注意しなければならない点もいくつかあります。

大切なお骨を安心して送るためにも、送骨もデメリットについても理解していきましょう。

- 改葬が難しい

- 配送中に遺骨が紛失する可能性がある

- 心理的に苦痛に感じる人もいる

改葬が難しい

送骨サービスを行っている施設の多くが合祀による供養を行っています。

合祀とは複数の遺骨を同じ場所で供養する方法なので、一度合祀を行うと遺骨を取り出すのは難しいです。

そのため、送骨後に改葬をしようと思ってもできない可能性が高くなります。

改葬の予定がある人は、合祀ではない供養方法を選びましょう。

配送中に遺骨が紛失する可能性がある

郵送によって送るため、配送中の破損や紛失が起きるリスクはゼロではありません。

また、遺骨は金銭的な価値をつけられないものなので、補償対象外になっています。

そのため、万が一紛失しても補償を受けられません。

送骨をする際は、丁寧に梱包して破損のリスクを減らし、追跡サービスを利用するなどしてできる限りの対策をしましょう。

心理的に苦痛に感じる人もいる

大切な方の遺骨を郵送するということに心が痛む人も多いです。

「郵送するなんてかわいそう」「きちんと見送りたい」という気持ちがあり、精神的に負担に感じる人もいます。

その場合は、無理に送骨をするのではなく、家族や親族と話し合って納得できる供養方法を選ぶことが大切です。

送骨の注意点

送骨をスムーズに行うためにはいくつか気を付けなければならないポイントがあります。

ここでは、大切な遺骨を安心して送ることができるように事前に知っておきたい主な注意点をいくつか紹介します。

- 骨壺内が乾燥しているか確認する

- 骨壺のふたをしっかりと閉じる

- 遺骨をしっかりと梱包する

- 事前に家族や親族間で話し合っておく

- 海外へ送骨をする場合は国によって方法が異なる

- 配送中に紛失することもある

骨壺内が乾燥しているか確認する

遺骨を送る前に骨壺の中がしっかりと乾いているか確認することが大切です。

湿気が残っていたり濡れていたりすると、遺骨にカビが生えてしまう可能性があります。

送骨前には骨壺のふたを開けて、湿気がないか、濡れていないか確認し、必要があればふたを開けた状態で風通しの良い場所に置いて、乾燥させましょう。

骨壺のふたをしっかりと閉じる

遺骨を送る前には、しっかりと骨壺のふたを閉めましょう。

ふたがしっかりと閉まっていないと、配送中に遺骨がこぼれてしまう可能性があります。

梱包前にふたをしっかりと閉めて、紐やガムテープなどで固定すると安心です。

ふたを閉めてしっかりと固定し、防水用のビニール袋に入れるとさらに安心して送骨をすることができます。

遺骨をしっかりと梱包する

遺骨を送る際は、しっかりと梱包することが重要です。

骨壺のふたをしっかりと閉めて固定したら、骨壺を緩衝材で包み、段ボールの中でずれないようにしっかりと固定します。

梱包が不十分だと、配送中の揺れで骨壺や遺骨が破損してしまう可能性があるので、しっかりと説明書を読んで丁寧に包みましょう。

事前に家族や親族間で話し合っておく

送骨をする前に家族や親族間でしっかりと話し合っておくことが大切です。

同じ家族間でも供養についての考え方はさまざまで、送骨を選ぶことに不安を感じる人もいます。

勝手に送骨をしてしまうと、後にトラブルになる可能性があるので、みんなが納得できる形で供養することが大切です。

海外へ送骨をする場合は国によって方法が異なる

遺骨を海外へ送ったり、海外から日本へ送ったりする場合は、国ごとにルールが異なります。

国によっては送骨が法律違反になる場合もあるので、海外への送骨を検討中の方は、その国のルールをしっかりと調べましょう。

具体的には外務省や大使館で確認することをおすすめします。

配送中に紛失することもある

ゆうパックで送る場合、配送中に紛失や破損が起こる可能性が全くないというわけではありません。

また、遺骨には金銭的な価値がつけられないため、補償の対象外になります。

できるだけ梱包を丁寧に行ない、破損する可能性を減らして、追跡サービスを付けるなどでリスクを減らしましょう。

送骨後の主な供養方法

遺骨を送った後にどのような方法で供養するかを考えることが大切です。

ここでは、送骨の際に選ばれている主な供養方法を4つ紹介します。

- 納骨堂

- 合祀墓

- 散骨

- 樹木葬

納骨堂

納骨堂とは、建物の中の専用スペースに遺骨を納める供養方法です。

ロッカーのような棚に骨壺を置くタイプ、お参りの時に自動で遺骨が運ばれてくるタイプなどさまざまな種類があります。

基本的に屋内なので、天気や季節に左右されず、お参りがしやすいという特徴があります。

費用は施設やプランによって異なりますが、一般的にお墓よりも負担が少ないことが多いです。

合祀墓

合祀墓とは、複数の遺骨を一緒に納める合同のお墓のことです。

お墓の後継者がいない場合、永代供養を選びたい場合に多く選ばれています。

費用は比較的安くて維持管理費がかからない場合が多いですが、一度合祀すると遺骨を取り出すことができないという特徴があります。

散骨

散骨とは、海や山などの自然に粉状にした遺骨を撒くという方法です。

日本では特に海洋散骨が選ばれることが多いため、専用業者やプランが多く存在します。

自然の中に還りたいという故人の思いを叶えられる方法ですが、一度散骨をすると遺骨が手元に戻ることがないので、しっかりと考えてから決めることが大切です。

樹木葬

樹木葬とは、墓石の代わりに木や花を墓標とする供養方法です。

自然に囲まれて眠りたいという故人の遺志を実現するために選ばれることが多いです。

個別の区画に埋葬するタイプと合祀タイプがあり、費用やプランは施設によって異なります。

樹木葬の中には、永代供養ができるプランが多いので、お墓の管理が難しい場合にもおすすめです。

送骨を依頼する業者の選び方

送骨を安心してスムーズに進めるためには、どのような業者に供養を依頼するかが大変重要になってきます。

ここでは、信頼して任せられる業者選びのポイントを解説していきます。

- 複数業者で相見積もりを取る

- 実績や評判、口コミをチェックする

- 丁寧な対応ができる業者を選ぶ

複数業者で相見積もりを取る

業者を決定する前に少なくとも3社以上の業者から見積もりを取りましょう。

1社だけの見積もりで決めてしまうと、サービスに応じた適正価格の判断をするのが難しくなります。

複数業者に同じ条件で見積もりを取って比較することによって、適正価格やサービス内容が把握でき、納得して業者を選ぶことが可能です。

実績や評判、口コミをチェックする

信頼できる業者を選ぶためには過去の実績や評判、口コミをチェックしましょう。

実績が多い業者は多くの人に信頼されてきた証であり、安心して任せられることが多いです。

また、実際にサービスを受けた人の口コミや評判は大変参考になります。

SNSや口コミサイトでのレビューを確認してポジティブな内容が多い業者を選びましょう。

丁寧な対応ができる業者を選ぶ

信頼できる業者を見極めるためには、電話やメールでの対応をチェックしましょう。

電話でのコミュニケーションが取りやすいか、メールの返信が早いか、質問に丁寧に答えてくれるか、は業者の対応を見極める際に大事なポイントとなります。

大切な方の遺骨を安心して任せるためにも、対応が丁寧な業者を選びましょう。

まとめ

送骨はお墓の跡継ぎがいない方、遠方に住む方、高齢で移動に不安がある方にとって便利な供養な方法です。

遺骨を郵送で納骨堂や霊園や寺院などの供養先に送ることで、移動の負担や費用を抑えることができます。

ただし、配送中の破損や紛失のリスクもあるため、慎重に梱包することが大切です。

大切な方を安心して見送るためにも、信頼できる業者に供養を依頼しましょう。