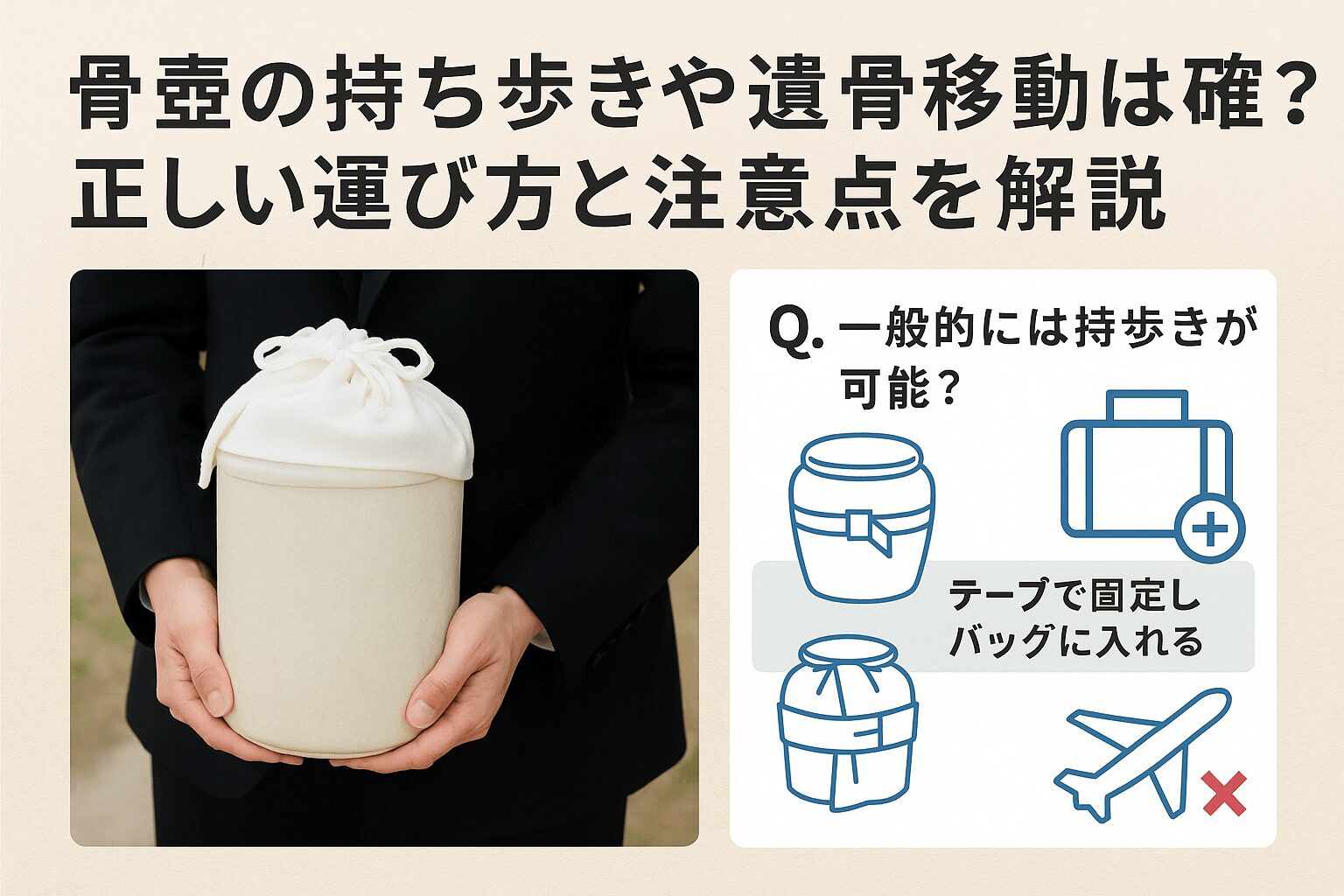

大切な方のご遺骨を納めた骨壺は、一般的にお墓や自宅の仏壇に安置します。

しかし、引っ越しやお墓の移動、散骨や樹木葬を予定している方は、「遺骨を移動させてもよいのか」「もし可能ならどのような方法で運べばよいのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは骨壺を持ち歩くことができるか、正しい運び方や便利グッズ、注意点について詳しく解説します。

Contents

骨壺の持ち歩きや移動はできる?

大切な方のご遺骨を納めた骨壺を移動させたいと思う場面は、引っ越しやお墓の移動、散骨などさまざまです。

しかし、骨壺を持ち歩いても大丈夫なのか、法律的に問題ないのかと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは、外出時に骨壺を持ち歩くことができるかについて解説します。

遺骨の扱いに関する法律・ガイドライン

日本の法律では、骨壺を一時的に持ち歩いたり移動させたりすること自体は違法ではありません。

ただし、墓地埋葬法や刑法190条に触れる以下のような行為は法律違反となるため注意が必要です。

- 許可されていない場所に遺骨を埋葬する

- 他人の私有地や公共の場に遺骨を捨てる

つまり、正しく遺骨の持ち運ぶことは問題ありませんが、許可のない埋葬や遺棄は法律違反となるので避けましょう。

外出時に持ち歩くのは問題ない?

外出時に遺骨を持ち歩くことは可能です。

ただし、骨壺は壊れやすいので衝撃や落下には気を付けましょう。

また、遺骨に対して抵抗感を感じる人もいるので、バッグに入れる・風呂敷で包むなどして周囲の人へ配慮することも大切です。

骨壺を持ち歩く方法

遺骨を移動させる必要がある時、どのように持ち歩けば良いか迷う人も多いのではないでしょうか。

骨壺を持ち歩く主な方法は、「骨壺を直接持ち歩く」か「遺骨を小分けにして持ち歩く」かのどちらかです。

ここでは、それぞれの方法について解説します。

骨壺を直接持ち歩く場合

骨壺は直接持ち歩くことも可能ですが、陶器製の骨壺は割れやすくて重いので注意が必要です。

持ち運ぶ際はふたが外れないようにテープや紐でしっかりと固定し、タオルなどで包んでからバッグやケースに納めましょう。

公共交通機関を利用する場合は、手元で持ち運ぶようにすると安全です。

骨壺から遺骨を小分けにする場合

骨壺をそのまま移動させるのが難しい場合は、遺骨の一部を分けて小さな容器に納める「分骨」という方法があります。

分骨を行うと、持ち歩きやすいだけでなく複数の親族で分け合うことも可能です。

主に以下のような方法で分骨した遺骨を持ち歩く方が多いです。

ペンダント型

小型ペンダントに遺骨の一部を入れて身に付ける方法です。

日常的に持ち歩くことができるので、手元供養の中でも人気があります。

シンプルなものからジュエリー風のものまでさまざまなデザインがあり、故人を身近に感じたい方に人気です。

ミニ骨壺

ミニ骨壺とは手のひらサイズの小さな骨壺です。

自宅での手元供養はもちろん、持ち運びにも便利です。

陶器製・金属製など素材もさまざまで、しっかりとふたが閉まる設計の物を選びましょう。

骨壺を移動させる場面

骨壺を移動させる場面は、日常生活では少ないものの存在します。

まずは、どのようなケースで骨壺を移動することになるのかを整理しておきましょう。

お墓の移動

これまでの墓地から別の供養先に移す改葬をする場合には、骨壺の移動が必要です。

改葬をする際は、必ず墓地がある市町村役場で改葬の申請を行わなければなりません。

改葬の申請の際には、埋葬証明書などの書類が必要になることがあるので、事前に自治体にチェックしておきましょう。

遠方への移動

法要や里帰りなどで遠方に骨壺を持ち運ぶケースもあります。

主な移動方法は、車・電車・バス・飛行機などです。

散骨や樹木葬のための移動

散骨や樹木葬を予定している場合も骨壺や遺骨の移動が必要です。

これらの方法の場合、粉骨を行ってから移動させるのが一般的です。

散骨をする場合は散骨専用業者に依頼するとスムーズに進みます。

自分で持ち運ぶ場合は、粉骨した遺骨を納める専用の容器に入れると、遺骨の飛散を防ぐことができます。

骨壺の正しい移動のさせ方

骨壺を移動させる際は、破損を防ぐだけでなく周囲の人への配慮も必要です。

ここでは、移動手段別に周囲すべきポイントをチェックしておきましょう。

車

車で骨壺を運ぶ際は、揺れや急ブレーキで落としてしまって破損する可能性があるので注意が必要です。

骨壺を持つ人がいない場合は、シートベルトで固定するか、助手席や後部座席の足元に置くようにしましょう。

また、直射日光が当たる場所やトランクの中は高温になるので、目の届く範囲で管理すると安心です。

公共交通機関

電車・バスなどの公共交通機関で移動する際は、骨壺が目立たないようにバッグの中に入れるか風呂敷で包むなどしましょう。

また、混雑する時間に持ち運ぶと破損する可能性があるので、できるだけ空いている時間に移動することをおすすめします。

飛行機

飛行機で骨壺を運ぶ際は、手荷物として機内に持ち込むことをおすすめします。

航空会社によって規定が異なるため、事前に遺骨の持ち込みが可能かどうかを確認しておきましょう。

骨壺を運ぶ際の便利グッズ

骨壺は割れやすく重さもあるので、移動の際は便利グッズを活用することをおすすめします。

ここでは、骨壺を運ぶ際に使える便利なグッズを紹介するので、骨壺の持ち運びでお悩みの方はぜひチェックしてください。

風呂敷

風呂敷は昔から使われている大きめの布です。

骨壺を包んで持ち運ぶのに適しています。

柔らかい布で包むことで衝撃から守り、仏事の場にもなじむため法要や寺院への移動の際におすすめです。

専用バッグ

骨壺専用に設計されたバッグが存在します。

内部にクッション材が入っており、衝撃を吸収してくれるため長距離移動の際におすすめです。

取っ手付きで持ちやすいデザインのものや外からでは骨壺が入っていると分からないものまでさまざまなデザインがあるので、気に入ったタイプを選びましょう。

アウトドア用バッグ

防水性や耐久性があるアウトドア用バッグも骨壺を運ぶのに向いています。

内部にクッション材としてタオルなどを敷き詰めれば、骨壺の破損を防ぐことが可能です。

不意の衝撃や天候の変化にも対応できるので、長距離移動をする方に向いています。

ミニ骨壺・ペンダント

骨壺自体を運ぶのが難しい場合は、分骨した遺骨を納めたミニ骨壺やペンダントもおすすめです。

いつも身に付けたいという方、お守り代わりにしたいという方に向いています。

普段から故人を感じたい方は、分骨して手元供養するのがおすすめです。

骨壺は配送できる?

遠方に骨壺を届けたいけれど忙しくて時間がない方は「骨壺を配送できるか?」という点が気になるでしょう。

ここでは、骨壺の配送について解説します。

ゆうパックのみ配送ができる

骨壺は日本郵便の「ゆうパック」のみで配送可能です。

ただし、配送する際は遺骨を配送することを伝え、配送中に割れないようにしっかりと梱包しましょう。

*佐川急便やヤマト運輸など一般的な宅配便では、遺骨を配送することはできません。

【合わせて読みたい記事】

遺骨専門の配送サービスでは可能

近年、遺骨を専門に配送するサービスを行っている業者が増えています。

これらのサービスでは専用の梱包キットが用意されて、梱包後に配送してくれることが多いです。

ゆうパックよりも費用がかかりますが、故人の遺骨を安心して任せられる点が魅力です。

<費用目安>

1万円~10万円程度(プランによって異なる)

骨壺を運ぶ際の注意点

骨壺を運ぶ際は、安全性に配慮するだけでなく周囲の人への気遣いも大切です。

ここでは、骨壺を運ぶ際の主な注意点を紹介します。

移動時の破損に注意しよう

骨壺は陶器など衝撃に弱く割れやすい素材でできていることが多いです。

そのため、持ち運びの際は緩衝材やタオルでしっかりと包み、バッグの中で固定して移動しましょう。

車で移動する際は揺れや落下による破損を避けるために、足元に置いておくことをおすすめします。

電車などで移動する際は、網棚や床に置くのではなく手元で抱えて持ち運びましょう。

温度や湿度に配慮しよう

遺骨は湿度が高い環境にあるとカビが発生してしまうことがあります。

特に夏場の湿度が高い時期に移動させる場合は、乾燥材を入れるなどして対策をしましょう。

車内やトランクは高温になりやすいので、置きっぱなしに注意することが大切です。

周囲の人への配慮をしよう

遺骨自体に抵抗を感じる人も少なくありません。

公共の場では骨壺だと分かる形で持ち運ぶのではなく、風呂敷やバッグを利用して目立たないようにすることが大切です。

周囲の人への配慮を忘れないようにしましょう。

まとめ

骨壺の持ち歩きや移動は、法律に違反しない形であれば可能です。

ただし、移動中の破損や事故、周囲の人への配慮など注意すべき点は多くあります。

トラブルなく安全に運ぶためには、風呂敷や専用バッグなどの便利グッズを活用するのもおすすめです。

大切な方の遺骨を安全に運ぶために、正しい知識を身に付けておきましょう。